棒グラフの使い分け

よく利用する棒グラフですが、利用するシーンでその取り扱い方が変わります。「項目の比較」・「構成要素の比較」・「ある時点での構成」の観点から、効果的に見せる棒グラフの使い方を紹介します。

項目の比較

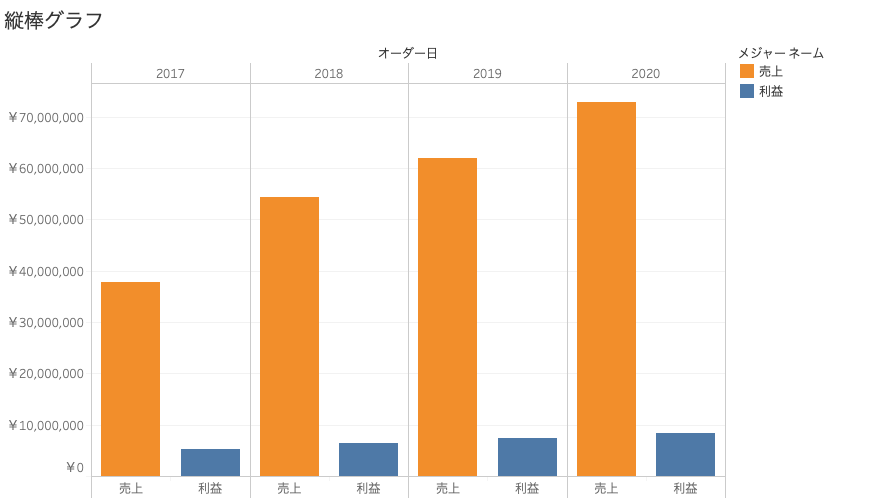

時系列の比較

少ないカテゴリデータが期間内でどの変化しているかという点に着目して比較するには、重ね合わせた縦棒グラフが効果的です。

短期間、少数カテゴリ

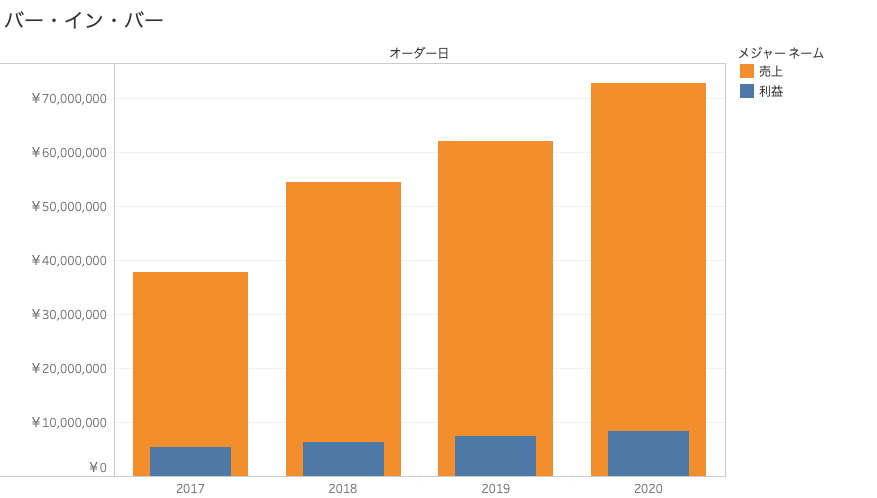

少し手を加えて、バー・イン・バー チャートにすることで、より見やすくなります。

【動画】Tableauでのバー・イン・バー チャートの作り方

なお、3項目以上の複数カテゴリでの比較は、折れ線グラフが適しています。

一手間加えることで、全体を把握しやすくすることができます。

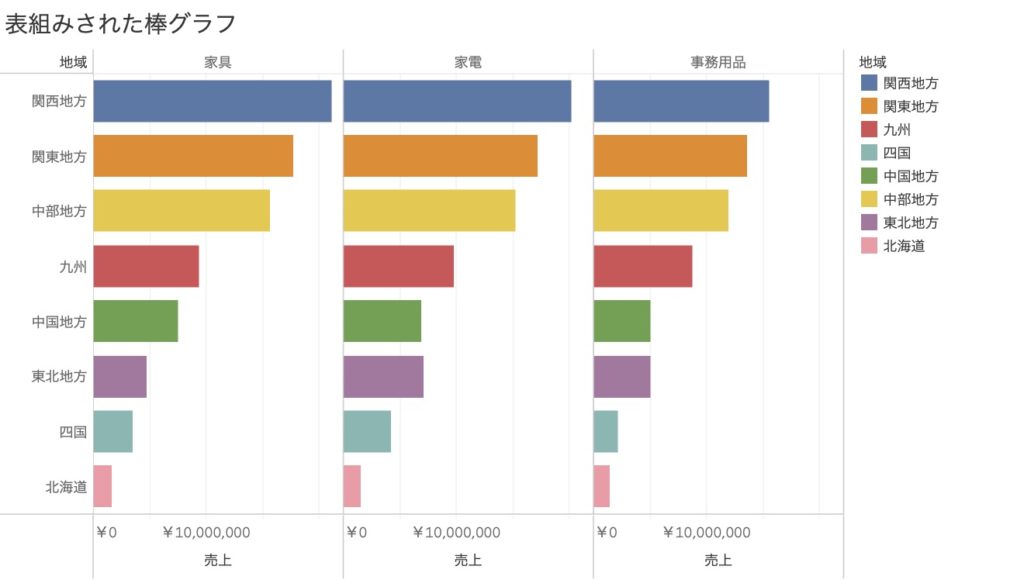

順位の比較

表組みされた棒グラフ

多数のカテゴリで項目の順位を比較するには、表組みされた棒グラフが効果的です。特に、項目数が多い場合は、縦棒グラフより横棒グラフが適しています。

項目ごとに一つの変数、多数のカテゴリ、項目が多い

この棒グラフから、関西地方がすべてのカテゴリで、売上NO1だ。ということがわかります。

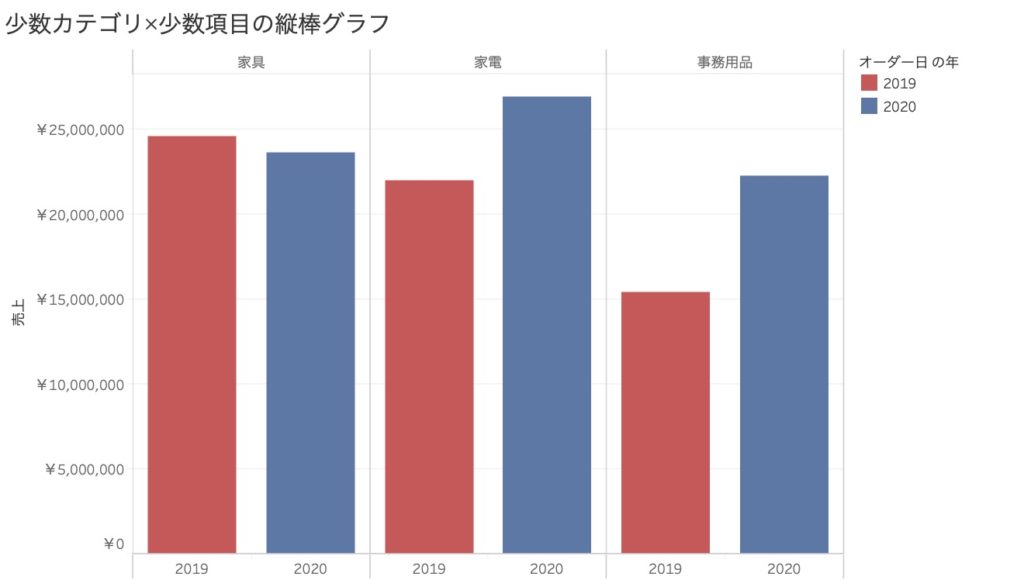

少数カテゴリの縦棒グラフ

カテゴリも少なく項目数も少ない場合の比較では、縦棒グラフが適しています。

項目ごとに一つの変数、少数のカテゴリ、項目が少ない

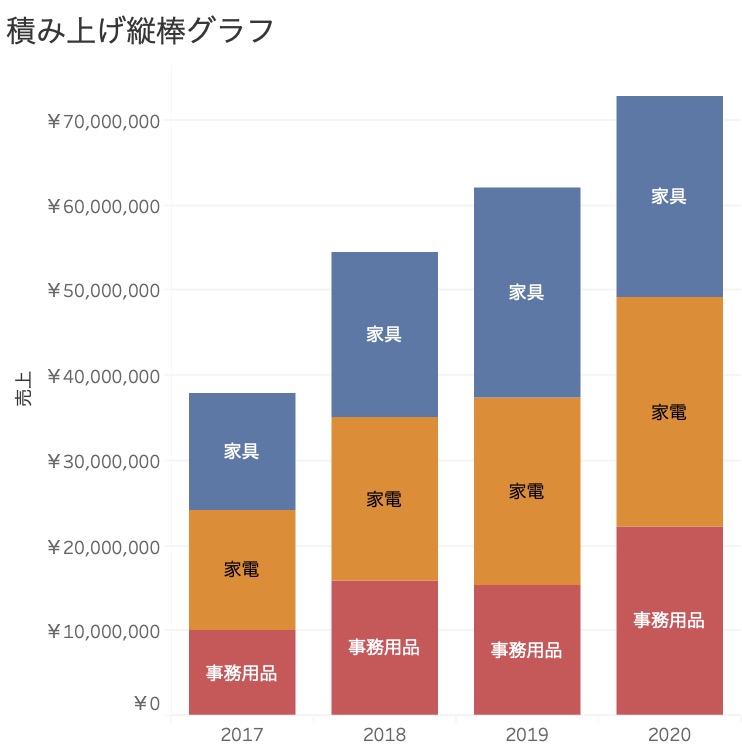

全体の年間売上増加を牽引していたのは、家電と事務用品であることがすぐわかりますね。

面積で比較する可変幅縦棒グラフ

比較したい項目が2つの変数を持っているときに面積を使って順を比較するには、可変幅の縦棒グラフが効果的です。

項目ごとに2つの変数

売上×利益が面積で表されているため、事業に影響の大きいカテゴリがどれかすぐに分かります。また、赤字のカテゴリも一目瞭然ですね。

Tableauで可変幅の縦棒グラフの作り方を動画で紹介していますので参照してください。

構成要素の比較

時間経過での変化

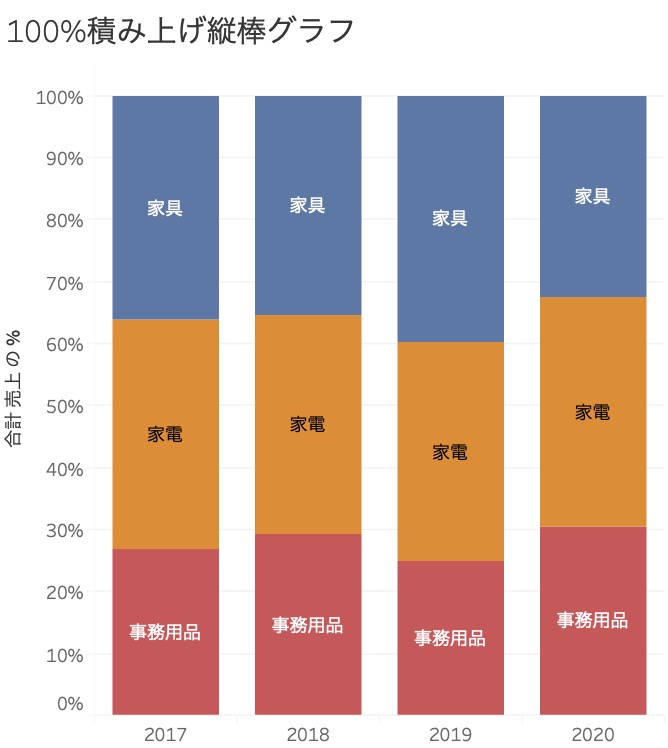

100%積み上げ縦棒グラフ

構成要素の割合が一定期間でどう変化しているかを比較して見るには、100%積み上げ縦棒グラフが効果的です。

短期間、割合の違いのみ

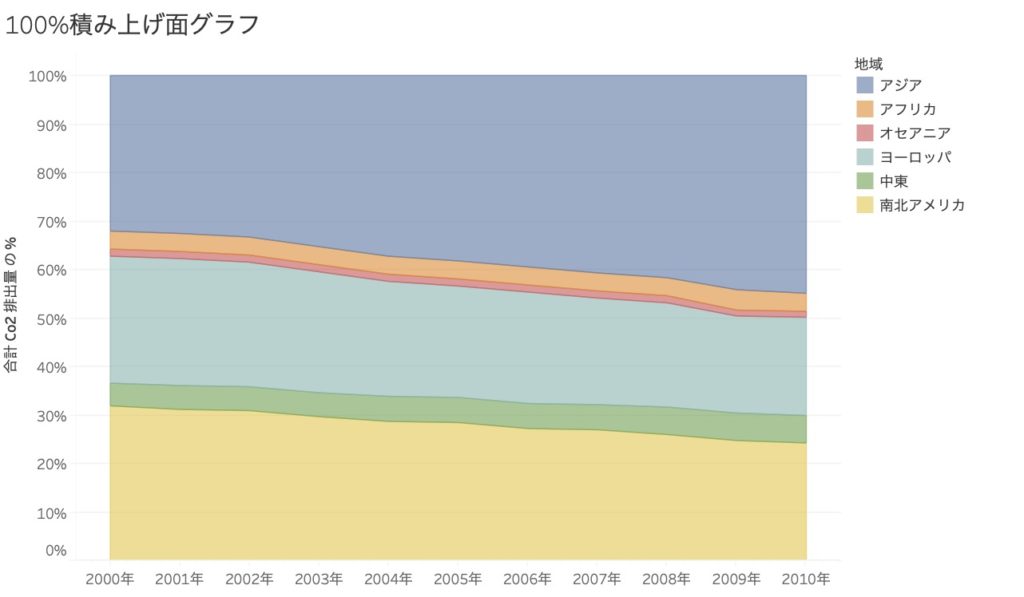

100%積み上げ面グラフ

構成要素の割合が一定期間でどう変化しているかを比較して見るには、100%積み上げ面グラフ効果的です。下記は、Tableauのサンプルデータ「世界指標」のCo2排出量の割合を示したものです。

長期間、割合の違いのみ

積み上げ縦棒グラフ

構成要素の数値が一定期間でどのように変化しているかを比較して見るには、積み上げ縦棒グラフが効果的です。

短期間、数値とその割合

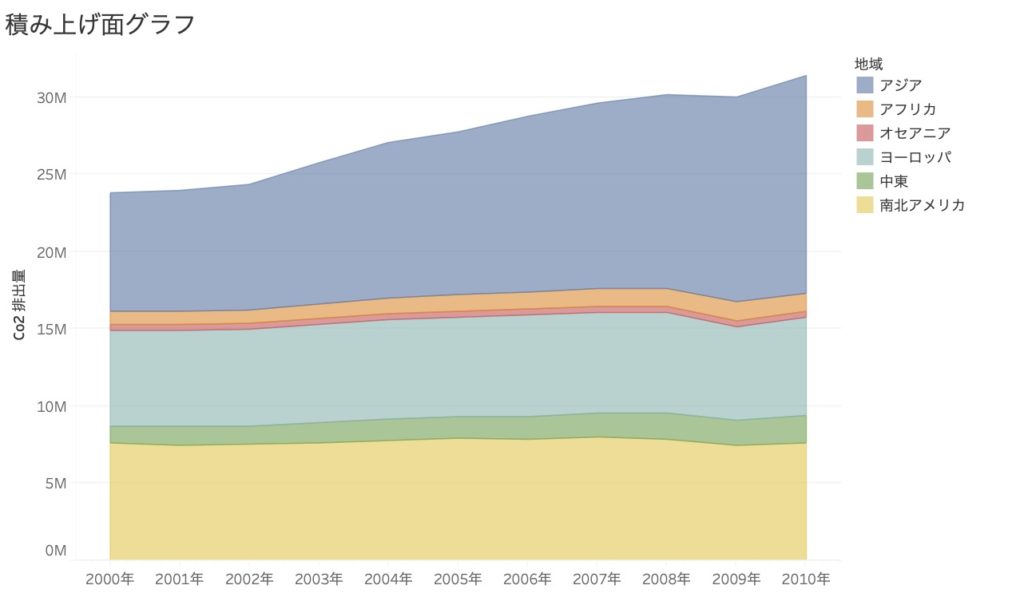

積み上げ面グラフ

構成要素の数値が長期間に渡ってどのように変化しているかを比較して見るには、積み上げ面グラフが効果的です。

以下は、前述同様に、Tableauのサンプルデータ「世界指標」のCo2排出量を面グラフにしたものです。

長期間、数値とその割合

上記のグラフでは、世界のCo2排出量は増加し続けています。前述の100%積み上げ面グラフだけでは、実数値がわからないために地域によってはCo2排出量が減少しているかのような錯覚をおぼえてしまいます。データは多角的に見ることが大切ですね。

ある時点での構成

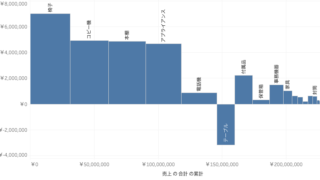

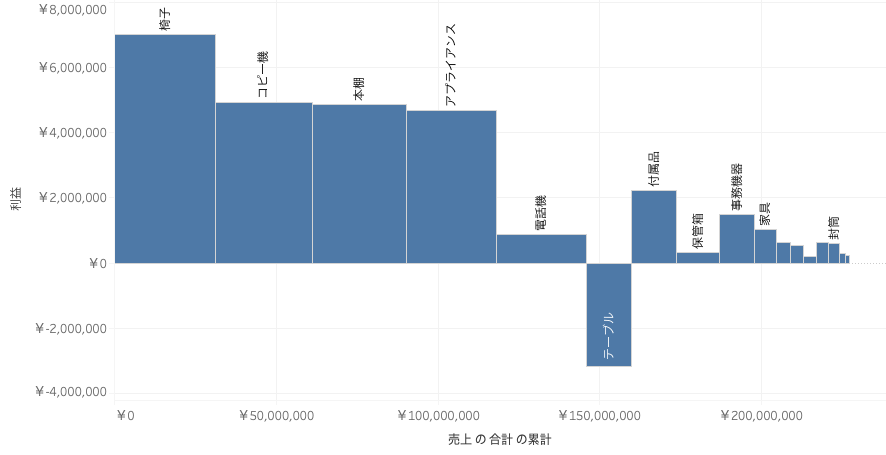

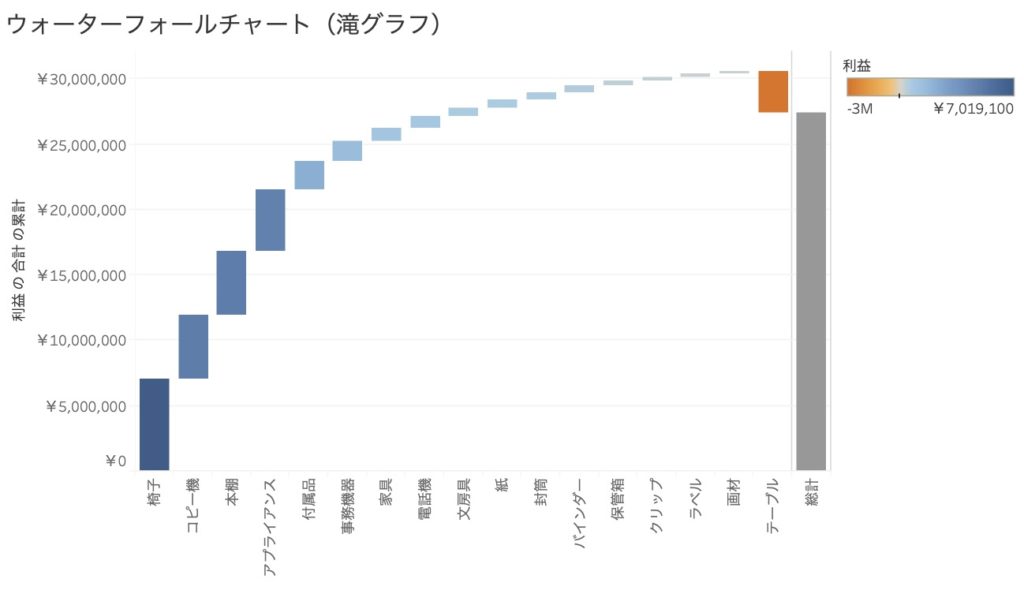

ウォーターフォールチャート(滝チャート)

構成要素の数値が累積的にどう影響しているかを比較するには、ウォーターフォールチャート(滝グラフ)が効果的です。

例)利益の構成要素をカテゴリごとで見る

例)売上の伸びに貢献したカテゴリはなにかを知る

各要素の累積的な影響

利益構成がひと目で分かりますね。

【動画】Tableauでのウォーターフォール チャート(滝グラフ)の作り方

参考資料:総務省統計局 データサイエンス・スクール 統計局向上力サイト

https://www.stat.go.jp/dss/